“Os negócios de sempre-vivas (…) foram, desde o início, um aspecto do controle e do manejo de uma periferia pelo capital mercantil nela aplicada, gerando rendas que contribuíram para a formação de capital fora dele, em grandes centros do Sudeste e Sul do país. Um negócio de tipo colonial (Martins 2019a)”.

A imagem que a narrativa evoca é idílica. Mulheres e crianças, caminhando pelos vastos campos da Serra do Espinhaço. Dedos calejados e outros, ainda delicados, apanham flores com cuidado, tendo como cenário o horizonte infinito e as belíssimas rochas erguidas aos céus. Ao fim do dia, organizam com carinho as flores em buquês, com base em nomes locais, padrões, formas, cores e texturas específicas, enquanto cantam felizes. Testemunhos perenes da beleza dos campos do Cerrado, os buquês são vendidos por preço justo, permitindo o pleno sustento da família e a emancipação feminina. E não é só isso. A apanha das flores é atividade centenária, ambientalmente sustentável, longe do capitalismo e parte indissociável do reconhecimento cultural desses povos ancestrais.

No entanto, uma avaliação histórica mais criteriosa, baseada em dados objetivos e livre de paixões mostra que essa atividade, aparentemente tão bela e tão purpurinada, incensada como um portal transcendental do retorno da humanidade a um paraíso perdido pré-capitalismo, esconde um modelo de exploração econômica de idosos, mulheres e crianças. Não é socialmente justa, é produzida pelas desigualdades típicas do capital e apenas replica conflitos territoriais e sociais comuns na história da ocupação humana do Espinhaço mineiro. E, além disso, é tão “ancestral” quanto o modelo de automóvel Kombi da Volkswagen e causa impactos negativos na demografia dos recursos explorados.

A Economia da Sempre-Viva

Para entender essa história é necessário estudar os excelentes dados apresentados nos trabalhos publicados pelo Professor Marcos Lobato Martins, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Esses dados são bastante informativos e elucidativos sobre as origens, a estrutura, o funcionamento e a forma de exploração humana desse empreendimento, denominado como “apanha” na Região de Diamantina, Minas Gerais.

Resta claro que a estrutura organizacional da economia relacionada ao extrativismo das “sempre-vivas”, não por acaso, possui diversas similaridades com uma outra forte atividade extrativista na região, essa sim centenária, que é o garimpo de diamantes. E, de maneira similar ao garimpo, não é o garimpeiro, não é o extrativista braçal que acumula capital. Não é um modelo que emancipa, mas que depende e alimenta a profunda necessidade material da mão de obra para prosperar, pagando pouco a quem muito precisa.

A riqueza dessa forma de produção extrativista percorre um caminho longo, desde sua extração no garimpo (ou no campo de flores), o pagamento da permissão de exploração para o dono da lavra (ou do campo de flores), a venda a um comprador/atravessador local e a revenda para o mercado consumidor. O valor final do produto para o mercado consumidor é muitas vezes superior ao valor pago para o extrativista, seja ele de pedras ou de flores. Mas esse ganho em valor não retorna ao extrativista, que precisa continuar exercendo sua atividade sem grandes expectativas de ganho, em forte dependência da atividade. No caso do garimpo, ainda pode ocorrer um golpe de sorte, como o encontro de uma grande pedra em uma oportunidade que permita sua venda fora da cadeia tradicional de negociação. Essa sorte, no entanto, é impossível na apanha de flores.

O ganho do apanhador depende do quanto ele apanha. Desse montante, uma parte ficava em posse do “dono do campo”, que controlava tanto uma área como as pessoas autorizadas a apanharem flores. Negociações “meiadas”, ou seja, metade para o apanhador, metade para o dono, são a regra nos relatos colhidos pela literatura disponível nos estudos do Dr. Marcos Lobato. Relatos de conflitos violentos entre donos de campo e invasores oportunistas, buscando colher flores em noites de lua cheia, não são raros. Como na região os homens jovens buscavam trabalho na lida com o gado, com o garimpo e no trabalho braçal, a apanha das flores restava como oportunidade de ganho principalmente para as mulheres, para as crianças em idade escolar e para os já idosos, historicamente submetidos a jornadas longas de atividade extrativista para formar fardos de flores negociados por peso, após uma secagem preliminar.

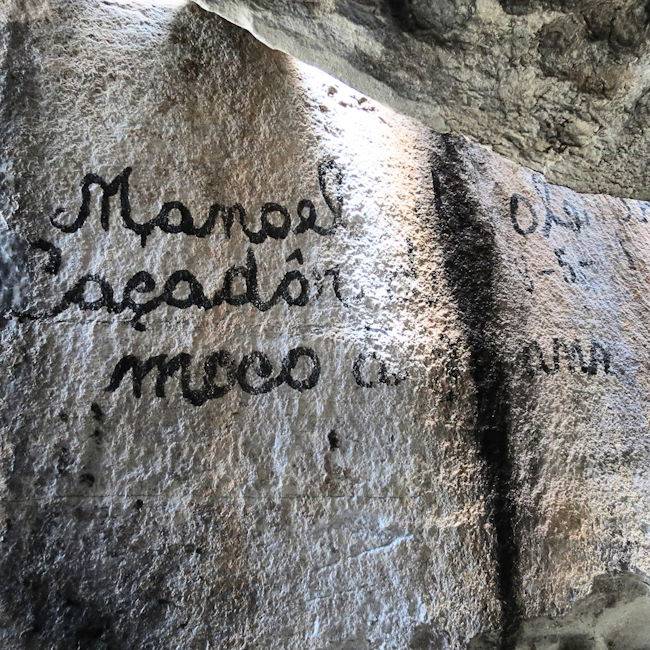

Como as flores disponíveis estão em campos distantes das moradias, são esparsas no território, estão presentes em poucos meses do ano e seu “rendimento” é baixo, essa atividade extrativista demanda longas horas de atividade e de exposição ao sol. A necessidade de permanecer muito tempo na atividade, longe de suas casas, fazia com que cavidades rochosas (“lapas”), eventualmente disponíveis nos afloramentos, fossem convertidos em abrigos precários. Algumas mulheres e crianças permaneciam nesses campos durante períodos longos, pernoitando meses em abrigos naturais entre os blocos de pedras e se alimentando do que podiam carregar e do que era eventualmente caçado no local. Uma festa danada, diriam uns, confortáveis em poltronas acolchoadas, enquanto os apanhadores disputavam espaço com morcegos, barbeiros, aranhas, serpentes, roedores e outros animais que comumente usam cavidades de rocha como abrigo.

O que são as Sempre-Vivas?

O termo “sempre-viva” é falacioso. Tão falacioso que a busca por informações gerais na internet geralmente retorna descrições tais como “são flores que não morrem” ou “plantas que se mantêm íntegras mesmo após sua colheita”. A combinação o termo “sempre-viva” e essas definições criam a falsa percepção de que tais plantas são imortais. Não são. São mais sensíveis do que se pretende.

O termo correto seria “sempre-mortas”, já que se refere a estruturas não-vivas de plantas que, por serem resistentes, permanecem pouco alteradas ao longo do tempo, após seu processo de secagem. A madeira é uma estrutura não viva de plantas e, mesmo que mantenha sua estrutura pouco alterada ao longo do tempo, sabemos que representaram a morte de uma árvore. De forma semelhante, as “flores” de “sempre-vivas” são partes mortas que apenas aparentam vida. São apenas lembranças do que um dia foi vivo.

As “sempre-vivas” são, basicamente, capítulos de inflorescências de diversas plantas das famílias Eriocaulaceae, Xyridaceae, Gramineae, Cyperaceae e Rapateaceae, com dezenas de espécies economicamente atraentes para o extrativismo. Esses escapos, inflorescências e capítulos possuem estrutura resistente, permitindo que mantenham sua aparência por muito tempo, após a secagem. Embora muitos sugiram que a remoção das partes reprodutivas das “sempre-vivas” não impactam a sobrevivência da planta individual, não é raro ocorrer remoções da planta inteira durante o afã extrativista ou a remoção das partes reprodutivas antes da liberação de sementes no solo, afetando o estabelecimento de novas plantas.

Em 1984 foi estimado que 254 toneladas de “sempre-vivas” foram exportadas. Se imaginarmos o montante de material perdido durante a extração, a secagem, o transporte, a seleção e a venda, estamos falando de um volume assustador de plantas extraídas da natureza e enviadas para compradores nos EUA, Europa e Japão. Desse volume comercializado, mais de um milhão de “flores” correspondiam a capítulos de uma única espécie. Isso só na região de Diamantina, Minas Gerais.

Como resultado desse volume comercializado, apenas as áreas mais isoladas na Serra do Espinhaço ainda resguardam populações grandes das espécies mais exploradas. Populações com potencial de “rendimento” e “produção”. Atualmente ninguém busca “sempre-vivas” fora das áreas protegidas simplesmente porque essa atividade extrativista esgotou as plantas onde essas populações não são (e não eram) protegidas.

Economia ancestral?

A história “ancestral” da intensa exploração de “sempre-vivas” é muito recente. Embora nos anos 30 a beleza de natureza morta das “sempre-vivas” chamasse a atenção de visitantes ocasionais, a atividade econômica extrativista começou só nos anos 40, quando alguns países passaram a importar esse produto. Com isso, outra lógica do garimpo passou a valer, justamente a dos “donos de campo”, que controlavam áreas de colheita, restringindo o acesso a esses campos apenas aos extrativistas que se submetiam ao meeiro. Os mesmos instrumentos de organização de ganho e de exploração da mão-de-obra existente nos garimpos de diamante foram diretamente aplicados na apanha de flores. E, essa estrutura de exploração da mão-de-obra do garimpo foi usada para quem não tinha espaço no trabalho do garimpo: mulheres, crianças pequenas e idosos.

A invenção da tradição

Eric Hobsbawm, um dos mais importantes intelectuais do Séc XX, foi responsável por diversas análises profundas da história das sociedades dos Sécs. XIX e XX. Em seu livro “The Invention of Tradition” (A Invenção da Tradição), discute a provocativa, importante e influente noção de que muito do que consideramos “ancestral” ou “tradicional”, aparentemente oriundas de manifestações transmitidas a dezenas de gerações, ao longo de séculos de história, são, na verdade, recentes. Muitas vezes, extremamente recentes.

Uma “tradição inventada” se manifesta como um conjunto de práticas, normalmente governadas por certas regras e normas aceitas por um grupo, associadas ao estabelecimento de rituais ou outras formas de simbolismos, os quais, por sua vez, acabam refletindo valores e/ou normas de comportamento por repetição. E essa repetição provoca uma certa percepção de continuidade com o passado, com a ancestralidade, mesmo que tal repetição ou “continuidade” reflita apenas a coerção imposta por determinados mercados, estabelecidos a relativamente pouco tempo.

A adoção rotineira de normas e regras (mesmo quando impostas por um mercado de exploração humana e natural) desemboca numa noção de continuidade, gerando a percepção de vínculo a um passado histórico, mesmo que muito recente, mas bastante adequado à manutenção da narrativa de uma nova “tradição” inventada e apoiado em clara relação de interesses econômicos.

Não havia mercado extrativista para as “sempre-vivas” até o momento em que o mercado foi inventado. Não à toa, as sempre vivas e os outros produtos não madeireiros da flora do Espinhaço, são chamados pelos apanhadores pelo termo “mercadoria de campo”. Nesse momento, os contingenciamentos criados por esse mercado em formação acarretaram na adoção de comportamentos, normas e regras para o acesso, beneficiamento e venda do recurso natural explorado, inventando uma nova “tradição”. O extrativismo de “sempre-vivas” é um excelente exemplo de tradição recentemente inventada, no amplo cardápio de “tradicionalismos ancestrais” falaciosos criados no Brasil.

O Fim de Sempre-Vivas

Não existe regulamentos sem conflitos. Regulamentos existem para evitar que valores sociais maiores sejam perdidos diante de interesses e condutas perpetuadas por pessoas ou grupos. Como é comum que grupos se sintam limitados por regulamentos, não é raro que existam conflitos diante do regramento para o meio ambiente. A noção primitiva de que a natureza e os recursos naturais compõem um benefício comum, disponível a quem primeiro tomar posse, é a base dos conflitos existentes diante de qualquer regulamentação ambiental. E a invenção de uma alardeada sabedoria ancestral inerente no uso da natureza por populações ditas tradicionais é a base do conflito diante da urgente necessidade de proteção integral da biodiversidade e é o combustível dos que apenas buscam fragilizar as garantias de proteção das Unidades de Conservação para promover sua ocupação. A crítica à regulamentação da proteção ambiental une de grandes empresas ao cidadão mais simplório, porque todos se sentem limitados em seus interesses e na sua percepção de direitos em relação ao uso da natureza.

As Unidades de Conservação são o principal palco desse conflito. Quando um Parque Nacional é criado, ele limita o acesso, a permanência, a exploração e o extrativismo animal ou vegetal, visando a conservação do patrimônio biológico e cênico para as sociedades atuais e futuras. E, como tais limitações afetam diferentes interesses, conflitos são inevitáveis. Com isso, simplesmente não existe Unidade de Conservação que não tenha conflito perante interesses de exploração econômica, de diferentes nuances, dimensões e modelos. Mesmo Unidades de Conservação de Uso Sustentável, que permitem extrativismo, carregam diversos conflitos. E, ao contrário do que muitos pretendem, não são exemplos de gestão social justa, nem de sucesso de conservação da biodiversidade através do manejo. Na verdade, estão longe disso.

Os ataques à existência do Parque Nacional das Sempre Vivas são gerados por uma ideologia que é inimiga de Parques Nacionais, considerados “Imperialistas” de acordo com as doutrinas de suas cartilhas. Nesse caso, ampliar, nutrir, explorar e exacerbar conflitos é estratégia de autoafirmação e empoderamento político. Proposições objetivas de resolução baseadas em negociações de boa-fé são sabotadas pela imposição intransigente desse viés ideológico, cujo único objetivo é desconstruir o Parque, seja em sua dimensão, em sua categoria ou, ainda melhor, simplesmente o eliminando, numa criminalização suicida da conservação da biodiversidade. Nessa ideologia, um Parque Nacional e o que ele representa é entendido como um mal. Todos os Parques Nacionais e o que eles representam. Apenas jardinagem, diriam outros.

No Espinhaço, o Parque Nacional das Sempre Vivas, berçário do que ainda resta da biodiversidade pretérita de sempre-vivas na região, está em vias de ser destruído, basicamente por dois fatores – para que os interesses e desejos humanos sobre os recursos naturais sigam livres de cuidado, controle e proteção e para que ocorra a autoafirmação ideológica de grupos políticos. Sendo o Parque Nacional das Sempre Vivas uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, é alvo do triste ódio de agremiações doutrinadas.

E por que o foco nesse Parque? É porque, a despeito de toda narrativa exaustivamente repetida de que a atividade extrativista de “sempre-vivas” não causa impactos sobre as flores, tais recursos já foram esgotados das áreas mais acessíveis. Em poucas décadas. O Parque é um dos poucos locais onde ainda tais recursos podem ser encontrados e explorados. Estudos em desenvolvimento mostram que 80% dos campos adequados para a apanha de sempre-vivas na região está fora de Unidades de Conservação, sejam estaduais ou federais. No entanto, o empenho na busca pela exploração dos campos localizados no Parque decorre da inexistência do que explorar fora da UC de Proteção Integral, visto que nos campos acessíveis, o recurso já foi exaurido pelo extrativismo. Chega a ser irônico (embora amplamente esperado) que, com o elevado valor de mercado das sempre-vivas hoje, extrativistas de outras regiões estejam buscando explorar flores no Parque, sendo considerados “invasores” pelos que se entendem como “verdadeiros proprietários” dessa região.

A ocupação humana na área onde está o Parque sempre foi, historicamente, escassa, sazonal e oportunística, permitindo que uma grande poligonal fosse originalmente demarcada. O uso humano no local, de caráter esporádico, não envolvia presença de moradias permanentes, com escassas exceções. A alardeada “expulsão territorial” representa tão somente a restrição a esse uso esporádico, sazonal e oportunista da serra e ao extrativismo de seus recursos. Mesmo essa restrição não pôde ser efetivada, visto que as propriedades locais ainda não foram regularizadas. Grande parte da revolta local quanto à atuação do ICMBio é basicamente oposição diante de ações que inibem atividades que são proibidas em qualquer parte do território nacional, tais como o garimpo, a caça e o uso de armas sem porte e sem registro.

O fato é que o extrativismo de flores no Parque continua ocorrendo, mesmo em áreas privadas não regularizadas, mesmo sobre espécies de plantas ameaçadas de extinção, a despeito da ausência de protocolos de manejo, que é uma exigência legal. Toneladas anuais de “sempre-vivas” continuam, ainda, sendo extraídas do Parque.

Embora seja possível realizar estudos para ajustar os limites do Parque, visando minimizar conflitos específicos, além da criação de UCs que permitam o uso extrativista e o plantio de flores em diversas porções do território, além de outras formas de negociação, há uma postura agressiva e beligerante contra o Parque Nacional e contra servidores diligentes. O objetivo é acabar com o Parque, mesmo sendo um Parque Nacional de interesse de toda a sociedade brasileira (e mundial), em detrimento (e regozijo) de posturas políticas específicas e locais.

A situação do Parque Nacional de Sempre-Vivas é grave. Caso esses movimentos e seus cúmplices consigam extinguir o Parque, grande parte da biodiversidade dessa importante porção do Espinhaço norte de Minas Gerais será perdida em alguns anos. E, sem a garantia de proteção territorial conferida pelo Parque, outras formas de ocupação do território, bastante comuns na região, como a mineração, conseguirão avançar sobre a serra em poucos anos. A biodiversidade, os apanhadores, as flores, serão apenas lembranças. É o meu vaticínio.

No Parque Nacional de Sempre Vivas há dezenas de espécies de plantas e animais endêmicos, ameaçados e raros. Mesmo com estudos preliminares já se sabe que lá existem espécies não descritas de vertebrados. É uma diversidade que resiste não graças às atividades humanas, como deliram uns, mas a despeito delas.

Se há alguma lógica no “mito da natureza intocada”, é a certeza de que a mão conspurcante da exploração humana já abusou excessivamente da natureza, em sua sequiosa concupiscência, extrapolando espaços e dimensões. As poucas Unidades de Conservação de Proteção Integral são o que ainda resta de ações objetivas visando resguardar o pouco da honra e da dignidade do mundo natural. O pouco que escapou dos desejos e abusos dos homens.

Como se sabe, toda vitória na conservação da biodiversidade é precária, mas toda derrota é permanente. A busca por justiça social e reparação histórica não deve ser vetor de perda de biodiversidade. Buscar corrigir essas chagas fragilizando a ferramenta mais valiosa de garantia de proteção da biodiversidade brasileira, em um país gigantesco como o nosso, não é uma vitória. É apenas uma sequência de derrotas. Derrota dos movimentos sociais em busca de justiça fundiária em terras com vocação à agricultura familiar e sua real emancipação, a derrota dos órgãos ambientais em garantir a proteção da biodiversidade nacional (que deve ou deveria ser sua missão fundamental), a derrota da sociedade com a perda de um insubstituível patrimônio natural coletivo. Quando um bem coletivo único e insubstituível é perdido, todos, irremediavelmente, perderão. Mas ao menos, no futuro, poderemos recordar da biodiversidade do Espinhaço perdida, observando o empoeirado buquê de sempre-mortas no canto da estante.

Referências Usadas

da Silva, R. R.; Fonseca, S. N.; Sampaio, A. B.; Ribeiro-Silva, S.; Costa, F. N.; & Sano, P. T. 2024. Mapeamento dos campos de Sempre-Vivas (Eriocaulaceae) no mosaico do Espinhaço: Alto Jequitinhonha – Serra do Cabral, Minas Gerais, Brasil. XI Congreso Latinoamericano de Botánica, LXV Congresso Nacional de Botânica e XXXIV Encontro Regional de Botânicos MG, BA e ES. Salvador, Bahia.

Hobsbawm E. & Ranger T. (eds.) (1983). The Invention of Tradition. Cambridge, London.

Martins, M. L. (2019a). A economia da “sempre-viva” em São João da Chapada (Diamantina, MG), meados do século XX. Revista Brasileira de História & Ciências Sociais, 11(22), 235-262.

Martins, M. (2019b). A Economia da Sempre-Viva: O Extrativismo em São João da Chapada (MG), 1930-1970. Diamantina: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). 1. ed. 126p.

As opiniões e informações publicadas nas seções de colunas e análises são de responsabilidade de seus autores e não necessariamente representam a opinião do site ((o))eco. Buscamos nestes espaços garantir um debate diverso e frutífero sobre conservação ambiental.

Leia também

UC e sua aceitação local: contradições no Parque Sempre-Vivas

Os parques são projetos de longo prazo: seus benefícios devem ser construídos, passo a passo, e é fundamental somar esforços locais. →

É possível garantir a conservação com pessoas vivendo em parques nacionais?

Análises se dividem sobre acordos do ICMBio com populações tradicionais e indígenas em áreas com proteção ambiental estrita →

Unidades de conservação são parte da solução

As UCs conservam um pouco do patrimônio natural do país, mas ainda são tratadas como se investir nelas fosse desperdício de dinheiro. →

A exibição de matéria sobre o assunto num recente “Globo Rural”, apelando para sentimentalismos, causou um terrível prejuízo à causa da conservação da biodiversidade e este artigo é muito esclarecedor a respeito. A presença humana neste planeta é recentissima, aconteceu agora, no tempo geológico e os impactos se fazem sentir há milhares de anos, crescendo sempre exponencialmenre e explodindo com a sociedade de consumo e compra das últimas poucas décadas. Isso criou uma falsa sensação de que populações indígenas e tradicionais, quando.comparados com a inegável e telúrica devastação causada pela nossa sociedade, sejam sinônimos automáticos de preservação, quando não o são em grande parte. Pode-se discutir o que se quiser, mas, a palavra final sempre será: tal ação humana prejudica a biodiversidade, não importa em que escalaou? Se prejudica, devem os atos, tradicionais ou não, serem revistos. Simples assim.

Embora o texto critique a exploração das populações locais no extrativismo das sempre-vivas, é impossível ignorar que ele também carrega traços de um olhar racista e excludente. Trata-se, majoritariamente, de pessoas pobres e negras que realizam esse trabalho, muitas delas pertencentes a comunidades quilombolas ou tradicionais, cuja história está profundamente marcada pelo racismo estrutural. No entanto, o autor opta por invisibilizar essa dimensão racial, tratando os apanhadores apenas como “vítimas de exploração” ou “agentes de impacto ambiental”.

Essa abordagem perpetua um racismo ambiental disfarçado de neutralidade técnica, pois ignora como as estruturas coloniais históricas e o racismo continuam moldando a desigualdade social e ambiental na região. Além disso, a defesa do Parque Nacional das Sempre-Vivas como instrumento de conservação, sem incluir de forma ativa as vozes e os direitos das comunidades negras locais, reflete uma visão excludente e tecnocrática de preservação ambiental.

A verdadeira justiça ambiental exige reconhecer essas populações como protagonistas e valorizar suas práticas e saberes. Ignorar essa dimensão é reforçar as mesmas dinâmicas de exclusão que o texto se propõe a criticar. Afinal, quem se beneficia realmente desse modelo de conservação? E por que o ônus da preservação recai sempre sobre os mais vulneráveis?

Parques nacionais de uso restrito são tão inventados quanto a bomba atômica, mas surgiram um século antes, como resultado do nacionalismo americano na busca por símbolos naturais para um estado nascente. O que, afinal, não é inventado neste mundo, meu filho? Qual é o verdadeiro problema: as redes de exploração dos coletores ou o uso humano, que poderia ser sustentável nessas áreas?

Eric Hobsbawm já nos alertava que muitas das tradições que consideramos ancestrais foram criadas recentemente para atender a necessidades contemporâneas. O texto sobre as sempre-vivas destaca isso de maneira incisiva, mas parece não ir até o ponto central: a quem interessa a manutenção dessas narrativas? E, mais importante, como esse discurso é usado para mascarar ou justificar práticas de exclusão? Como Bruno Latour argumenta em Jamais Fomos Modernos, a separação entre natureza e sociedade é uma construção histórica, profundamente enraizada na modernidade ocidental. No caso das sempre-vivas, essa dicotomia serve para romantizar a “natureza sem humanos” enquanto ignora a longa e complexa interação das populações locais com o território.

Porém, é crucial lembrar que o discurso da conservação ambiental muitas vezes funciona como uma ferramenta de exclusão. David Kopenawa, em A Queda do Céu, nos mostra como a visão ocidental de “proteger a floresta” frequentemente marginaliza aqueles que têm um relacionamento íntimo e sustentável com ela, como os povos indígenas e populações tradicionais. A criação do Parque Nacional das Sempre-Vivas segue essa lógica, limitando o acesso ao território para proteger a biodiversidade, mas sem considerar plenamente as dinâmicas históricas e sociais das populações locais. Afinal, como lidar com o fato de que a conservação ambiental, nesse modelo, frequentemente recai sobre os mais vulneráveis?

Uma reflexão que o mesmo Hobsbawm, frequentemente citado em textos críticos, talvez tenha deixado de lado, é que a biologia possui um caráter conservador, muitas vezes alinhado com interesses maiores, em oposição a populações sem qualquer poder. Por isso, é importante estarmos atentos ao discurso importado de uma “natureza sem humanos” — tão artificial quanto a bomba atômica, o Ford T, a bandeira americana ou o Parque Nacional de Yellowstone. Precisamos questionar a base dessa ideia de que tudo criado pelo homem seria inválido. Aí, caímos em um debate totalmente improdutivo sobre qual é a invenção menos inventada e que, tradicionalmente, se resolve com o vocativo: “mas eu tenho a ciência”, “eu tenho os dados”. Mas quem é que consegue pagar por esses dados e produzi-los?

O texto original menciona dados robustos sobre os impactos do extrativismo das sempre-vivas, mas não escapa de uma armadilha comum: a de tratar populações locais quase exclusivamente como vítimas ou agentes do impacto ambiental. A romantização da “ancestralidade” é contraposta por uma visão quase tecnocrática de conservação. Nesse ponto, Latour e Kopenawa convergem: a verdadeira questão não é escolher entre humanos ou natureza, mas reimaginar as formas como ambos podem coexistir sem que um seja subordinado ao outro.

Como naturalistas, defendemos o mundo natural, mas nos esquecemos de que a própria concepção de “natureza” foi inventada, e não faz tanto tempo assim. No Brasil, com tamanha desigualdade social, sempre estarei ao lado das pessoas pobres. O resto que se dane, incluindo os cientistas que não hesitam em emitir laudos, muitas vezes muito bem pagos, para atender aos interesses de multinacionais extrativistas, sempre letrados e municiados da boa ciência.

Há 500 anos essa região, possivelmente, estava cheia de indígenas do tronco Jê! Depois, vieram os quilombolas. E, como pessoas minimamente estudadas e com uma visão social do país em que nascemos, precisamos saber com quem brigar. O problema real é deixar a gestão da coleta de flores nas mãos do mercado, e não da população! O parque poderia ser uma RESEX? Claro! Mas só se as populações locais forem ouvidas, como Latour sugere em sua crítica à tecnocracia moderna: “A ciência não é neutra; ela está sempre situada e mediada por interesses.”

Por fim, é importante destacar que a verdadeira luta não é entre conservação e uso humano, mas entre modelos de gestão e visões de mundo. A água do capitalismo é a mesma dessa natureza sem humanos, que nos irá levar à um mundo de cercas e bolhas de biodiversidade.

Marcelo Dias

Estudante de doutorado em Ecologia Conservação e Manejo da Vida Selvagem – UFMG