Quem observa o norte do Rio Grande do Sul pelos olhos dos satélites nota que pouco restou da Mata Atlântica rica em araucárias que cobria boa parte daquelas terras. Conforme o doutor em Ecologia pela Universidade de São Paulo (USP), Albano Backes, um dos maiores estudiosos da vegetação gaúcha, essas matas se estendiam por 21% daquele estado, concentradas nos planaltos do norte e noroeste. Hoje, pequenas manchas verdes parecem ilhas em um oceano de desmatamento.

Entre os parcos aglomerados florestais, está a Terra Indígena Nonoai Rio da Várzea, com 16,4 mil hectares. Apesar de ter sido demarcada em fevereiro de 2003, ainda é alvo de disputa judicial, pois justamente ali ficava o Parque Florestal do Nonoai, com quase 20 mil hectares. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) vê o caso como uma justaposição da área indígena sobre a unidade de conservação, ainda mantida em sua página eletrônica. Trata-se da segunda área protegida mais antiga do estado, criada em março de 1949, com decreto do governador Walter Só Jobim, avô do político e ministro Nelson Jobim. O Parque do Turvo é de 1947.

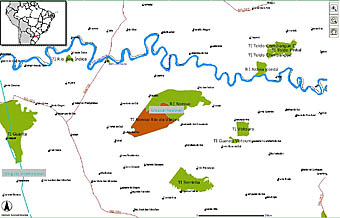

Nenhuma fonte da Sema gravou entrevista, mas de acordo com sua assessoria de imprensa, Nonoai foi “invadido” em 1989 por indígenas caingangue. Disso resultou uma ação rolando desde 1992 na Justiça Federal de Passo Fundo (RS), pedindo sua reintegração de posse. O caso alcançou o judiciário do estado, que solicitou ao órgão ambiental uma manifestação formal pela retomada do parque. Por isso, a Sema pleiteia junto à Funai (Fundação Nacional do Índio) uma vistoria no local, para avaliar as condições de solo, fauna e flora. Ao menos pelo satélite (imagem acima), tudo parece bem. O próximo passo será colocar no papel um parecer e reativar o processo.

Conforme o caingangue José Oreste do Nascimento, as florestas na terra indígena estão preservadas e protegidas. Há veados, tatus, pacas, muitos peixes e até onças, conta. Ele é cacique em Nonoai há 22 anos. Sem falar nas frutas como jabuticaba, pitanga e gabiroba, além de mel e pinhão (semente da araucária). Nativos de outras reservas e até de Santa Catarina recorrem à área em busca de material para artesanato. “Lá dentro não se faz lavoura nem propriedade. Só pescamos, caçamos, coletamos frutas e material para artesanato. A cada 15 dias trocamos uma guarda indígena que afasta caçadores e invasores”, disse.

Há uma comunidade caingangue próxima ao Rio da Várzea, na porção oeste da terra indígena, mas a maioria dos pouco mais de 400 índios registrados pela Funai para a área vive no seu entorno.

Questionado sobre a ação judicial que pode ameaçar a permanência dos caingangues naquela área, o cacique foi enfático. “Não vamos concordar com isso. A terra é indígena, deus o livre que se mude aquilo ali. Ninguém está depredando, nem cortando madeira, pode fazer vistoria. Não podemos abrir mão dos nossos direitos”, ressaltou.

Uma questão de tempo

Apesar dos fatos pontuarem as últimas décadas, a biografia do parque que virou terra indígena é bem mais antiga. Segundo antropólogos, a área não foi invadida, foi retomada. Para entender um pouco desse enredo ambiental e humano, é preciso voltar mais de um século e meio na história do Rio Grande do Sul, quando portugueses e espanhóis disputavam suas terras, por onde antes circulavam apenas indígenas.

Uma das estratégias usadas por ambas as Coroas para consolidar seu poder era plantar colônias em pontos estratégicos do território. Esse movimento provocou reações diversas das etnias indígenas regionais: enquanto os guarani encontraram na “associação” com os colonizadores junto às Missões Jesuíticas uma forma de resistência, outros povos partiram para choques diretos e foram exterminados ou encaminhados para reservas, como os caingangue.

“Eles viviam e vivem da pesca, caça e coleta. Hoje, também há o artesanato. Mas sempre vinculados à Mata Atlântica com araucárias”, disse Ana Elisa de Castro Freitas, bióloga e pesquisadora ligada ao Núcleo de Antropologia das Sociedades Indígenas e Tradicionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Segundo ela, que completou seu doutorado em Antropologia estudando a região de Nonoai, o imbróglio ganhou força por volta de 1850. Na época começaram os primeiros e acirrados conflitos entre os caingangue e colonos europeus no Vale do Rio dos Sinos, antes um grande território daquela etnia. Os embates levaram o governo, já republicano, a implementar grandes “aldeamentos” ao norte do estado. Em 1856, foi criada no Rio Grande do Sul uma reserva caingangue com cerca de 420 mil hectares, área semelhante a da Terra Indígena Araribóis, dos Guajajara, no Maranhão. As terras indígenas gaúchas atuais são minúsculos pontos no mapa, a maior delas com 34 mil hectares.

“Os limites das terras indígenas são definidos pelo Estado e não pelos índios, que usam a terra de forma muito mais difusa. O parque (do Nonoai) veio muito depois disso. Foi criado dentro daquele primeiro aldeamento, pela fragmentação que esse sofreu ao longo dos anos. Foi uma traição do governo, que foi comendo pelas bordas o espaço antes destinado aos caingangues”, relata a pesquisadora.

Destruição sem par

Apesar dos holofotes só apontarem para a Amazônia, sofrendo com desmatamento galopante, não se pode esquecer da barafunda ecológica provocada pelo Homem em outras regiões do país. O Rio Grande do Sul, por exemplo, é um dos estados mais devastados pelos machados e motosserras, afirma Albano Backes, também professor titular da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo (RS).

No planalto gaúcho, a destruição tem suas origens na colonização e no intenso ciclo regional de exploração madeireira. Entre 1920 e 1960, milhões de árvores tombaram para abastecer o crescimento econômico e populacional, indústrias, a construção civil e residencial, além das exportações para países vizinhos da América Latina e também Europa. “As araucárias foram as primeiras a cair. Na prática, hoje não há mais esse tipo de árvore. São poucos os exemplares que restam, e eles têm corte proibido pela lei”, disse Backes.

Segundo ele, se toda aquela madeira tivesse sido aproveitada de forma racional e sustentável, permitindo que as florestas se recuperassem, até hoje haveria material para atender à demanda do estado. Conforme o pesquisador, aos 50 anos uma araucária está no ponto de corte. Logo, se à época tivesse sido respeitada uma regra do antigo Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal (IBDF), que exigia o plantio de cinco mudas para cada exemplar derrubado, o planalto gaúcho ainda estaria pontuado com essas imponentes árvores. “Mas isso nunca aconteceu. Temos menos de 4% da floresta original”, lamentou o professor.

“As antigas paisagens são agora ocupadas por plantios homogêneos de pinus e de eucalipto. O Rio Grande do Sul usa hoje essas madeiras e também o que vem da Amazônia. Há regeneração de algumas áreas no estado, mas os sistemas anteriores, compostos durante milhares de anos, nunca voltarão”, completa Backes. Há três anos ele prepara um livro sobre as áreas protegidas gaúchas, comparando o discurso ecológico visto como pioneiro e os resultados práticos em termos de conservação.

Envoltos na corrida pela madeira e sofrendo com uma política estatal voltada à “integração” dos nativos à sociedade, suas populações no norte do estado assistiram à implantação de escolas de língua portuguesa e de indústrias madeireiras. “Acreditava-se que, com isso, os índios deixariam de ser índios. Suas terras foram incluídas nesse processo de exploração porque, na visão do estado, eles deveriam se tornar brasileiros, agricultores, madeireiros”, contou a antropóloga Ana Elisa de Castro Freitas.

Assim a pesquisadora explica a destruição que sofreu a Reserva Indígena Nonoai, vizinha à Terra Indígena Nonoai Rio da Várzea. A região de Nonoai também é rica em ametistas, inclusive as terras indígenas. “A destruição aconteceu por culpa do estado e não dos indígenas”, ressaltou. “Porções da reserva estão em franco processo de recuperação”, completou.

Questionada sobre os efeitos de uma possível movimentação judicial para retomada da área do parque estadual, a bióloga disse não acreditar nessa possibilidade. No entanto, avalia que haverá resistência indígena frente a uma iniciativa do governo. “Acho que isso não acontecerá. Mas se ocorrer, os índios não aceitarão, resistirão”, avaliou.

Para ela, é preciso enxergar as terras indígenas como unidades de conservação, sendo capazes de manter espécies de animais e de plantas. “Deveríamos começar a pensar nelas como uma modalidade de área protegida”, comentou.

Algo que países vizinhos já fazem. Conforme Carlos Eduardo Martinelli, do Programa de Monitoramento de Áreas Protegidas do Instituto Socioambiental (ISA), em toda a América Latina “unidades de conservação da natureza” e “terras indígenas” são “áreas naturais legalmente protegidas”. “O Brasil é o único país que separa essas áreas”, disse. Além dessa distinção, por aqui os índios podem usufruir, manter hábitos e culturas em suas reservas, enquanto que nos países lindeiros eles são proprietários da terra.

“Nessa visão, as terras indígenas seriam mais uma categoria de unidades de conservação, não tratadas de forma isolada. Dados mostram que elas são menos desmatadas que parques e outras áreas protegidas, falando só de cobertura vegetal avaliada com sensoriamento remoto”, ponderou o biólogo.

Sobreposição recorrente

A criação da terra indígena sobre o parque, ou do parque sobre a terra indígena, no norte gaúcho, é só a ponta de um gigantesco problema gestado em um Brasil que pouco estuda suas riquezas naturais e humanas e arrasta por décadas o tema de casa da regularização fundiária de suas terras.

O ISA calcula em 8,777 milhões de hectares comuns a terras indígenas e unidades de conservação na Amazônia, onde ambas as áreas costumam ter grande porte. O montante representa quase todo o problema nacional, calculado em 8,819 milhões de hectares em sobreposições. A área tem quase o dobro do tamanho do estado do Rio de Janeiro.

Conforme Marinelli, os impasses se multiplicam porque, muitas vezes, os estudos para a criação de parques, reservas biológicas e outras áreas protegidas não são suficientemente abrangentes para identificar populações indígenas em terras da União, por exemplo. Além disso, diz o biólogo, grupos indígenas estão mais informados e articulados, apontando o problema com mais agilidade.

“O problema envolve não só a falta de bases de dados comuns para órgãos de governo, mas questões jurídicas e principalmente fundiárias. E ainda, nosso sistema nacional de unidades de conservação não aponta uma solução para a sobreposição”, comentou.

Índios fora do morro

Se a Sema/RS realmente tiver interesse em reaver a área do Parque Florestal do Nonoai, a Justiça pode ser palco de uma disputa conceitual com reflexos diretos na conservação da natureza e da cultura indígena. Pano para muita manga.

Nos últimos dias, um grupo de caingangue foi convidado a se retirar do Parque do Morro do Osso, próxima à capital gaúcha, frente à decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. “Trata-se de área pública que não pode ser ocupada por qualquer grupo, quer intitulem-se indígenas ou munícipes comuns”, salientou a desembargadora federal Marga Inge Barth Tessler, em seu julgamento. Ainda cabe recurso.

Seja qual for o destino daquelas matas, seu melhor traçado será definido por meio do diálogo e da ação conjunta entre indígenas, governantes, antropólogos e ambientalistas. Afinal, as disputas deixaram suas marcas no passado, como escreveu a jornalista Clarinha Glock no jornal Zero Hora que circulou em 5 de agosto de 1992:

“O Parque Florestal de Nonoai, uma das últimas reservas de mata nativa do estado, está abandonado no centro de uma confusa disputa. No meio das araucárias que se espalham nos 17.499 hectares do parque, índios, ecologistas e autoridades travam uma luta. Enquanto cada um puxa a razão para seu lado, caçadores e garimpeiros exploram o rico ecossistema da área. Do lado de fora, as lavouras avançam sobre os limites das árvores. Os tocos de timbó recém-cortados indicam que os agricultores estão indo além das divisas do parque, sem que haja qualquer controle”.

Leia também

Três anos após tragédia, 203 hectares de encostas em São Sebastião seguem em recuperação

Deslizamentos ocorridos em fevereiro de 2023 deixaram 853 cicatrizes de desmatamento na cidade. Cerca de 70% da área já está recoberta de vegetação →

Disputas e contradições continuam após a COP30

Plano Clima indica desafios de implementação; evitar mudanças profundas continua sendo uma linha de ação que envolve greenwashing, lobby e circulação de desinformação →

Como transformar a meta 30×30 de um slogan político para uma realidade ecológica

O recém-aprovado Tratado do Alto-Mar oferece uma oportunidade de proteger o oceano como nunca antes →