Para você, qual é o propósito do jornalismo hoje em dia?

Em 2005, fui convidado para dar uma palestra na Universidade de Willamette, no Oregon, para explicar como alguém pode valorizar o meio ambiente enquanto mantém o distanciamento necessário para preservar sua integridade jornalística. A palestra fez parte de uma discussão que contou com Terry Tempest Williams, e incluiu Dale Jamieson, Ed Begley Jr., Jane Lubchenco, Dave Foreman e outros.

Enquanto você lê, lembre-se de que esta palestra foi dada quando eu ainda era repórter de notícias em tempo integral do Times – antes que meu blog Dot Earth fosse para a seção de Opinião do jornal em 2010. Vamos lá…

Eu estava grato pelo convite para ir a Willamette, principalmente pela pergunta que me foi feita. Não era apenas: “Fale sobre os desafios enfrentados pela mídia ou sobre o estado do mundo.” Era uma pergunta pessoal, poderosa e inesperada, do tipo que pessoas como eu normalmente varrem para debaixo do tapete:

Como um repórter, cujo trabalho de cobertura ambiental exige um distanciamento impassível, reconcilia essas restrições com as paixões e os pontos de vista que inevitavelmente surgem em uma vida plenamente vivida?

Primeiro, vou provar a vocês que sou, de fato, uma pessoa antes de ser um escritor, contando um pouco sobre como entrei nesta área.

Basicamente, entrei na vida de repórter meio que por acaso. Não saí do ventre, como a maioria dos meus colegas, com uma caneta e um bloco de anotações na mão dizendo: “Vou ser repórter de jornal um dia.”

Fui primeiro atraído pelas ciências. Nasci, fui criado e estudei em Rhode Island, onde passei muito tempo no inverno seguindo pegadas de coelhos na neve e, no verão, velejando e mergulhando com snorkel ao longo das margens da Baía de Narragansett, observando vieiras baterem suas conchas em sua incrível dança subaquática de castanholas. Peguei, limpei e cozinhei um linguado aqui e ali. Pisei em bancos de lama na maré baixa para provocar o jato de mexilhões enterrados. Foi aí que começou meu amor pela natureza. Também adorava ler sobre pessoas aprendendo a viver ao lado da natureza, tanto na ficção quanto na não-ficção. Quase sempre que precisava faltar à escola, acabava relendo Robinson Suíço – que me hipnotizava com aquelas descrições de lagostas gigantes e cobras. Mais tarde, passei a ler A Viagem do Beagle.

Matando um pássaro canoro

Minha compreensão do poder que os seres humanos exercem através da tecnologia e da astúcia cresceu à medida que me aproximava da adolescência. Um inverno, quando eu tinha uns 12 anos, um amigo me convidou a sua casa para testar sua espingarda de chumbinho. Meu pai tinha uma no pequeno veleiro em que navegávamos no verão, usada para furar latas de refrigerante jogadas ao mar, de forma que pudessem afundar (a reciclagem ainda não havia se tornado um movimento). Dessa vez, enquanto Doug e eu nos agachávamos nos degraus de cimento que levavam do porão dele ao quintal, tínhamos outra intenção. Alternávamos a mira entre os chapins e titmouses que voavam entre as árvores e num varal esticado entre dois galhos. Puxei o gatilho. Uma bola de penas rodopiou descontrolada e caiu na neve, espalhando gotas de sangue e penugem por todo o branco até parar e morrer. Cada detalhe daquele pequeno assassinato foi indelevelmente soldado em minha memória. Tenho grande respeito pelos caçadores que conheço e que aprimoram suas habilidades e atiram para matar – e comer. Mas, depois de atirar naquele pássaro, nunca mais atirei na direção de um ser vivo.

Escrevendo uma ameaça de morte

Minha paixão pela proteção ambiental começou por volta dos 14 anos, quando caminhei até os fragmentos de bosque e campos que ainda restavam intocados na crescente malha suburbana de ruas e quintais ao redor de nossa casa e descobri um trator estacionado em uma clareira recém-aberta perto do meu pinheiro favorito.

Coloquei um aviso escrito à mão no banco que dizia algo como: “Quem derrubar esta árvore sofrerá uma morte horrível.”

[Reflexão: Quando vi o trator, e até quando dei essa palestra, ainda não tinha absorvido a ironia de não me importar com os tratores que – talvez apenas uma década antes – haviam desmatado o terreno onde nosso conjunto habitacional foi construído. Mais sobre essa perspectiva aqui.]

Além do meu amor pela natureza, desenvolvi uma paixão pela ciência no ensino médio, em grande parte graças aos esforços educativos não convencionais de dois professores de biologia, Joe Laterra e Joe Ferretti. A abordagem subversiva deles era nos permitir realmente fazer ciência, em vez de apenas aprendê-la. Estudamos um charco salgado com biólogos da vida selvagem do estado. Construí um tanque de ondas nos fundos da sala de aula do Sr. Ferretti, ajustando um pequeno ventilador elétrico, uma barreira de papelão e outros elementos até gerar marolas em miniatura espumando em uma praia de mentira.

Durante o ensino fundamental e médio, gostava de escrever, mas não via isso como minha vocação. O único jornal para o qual trabalhei até ser adulto foi um jornal mimeografado, satírico, político e rebelde no meu colégio, chamado EGAD (East Greenwich After Dark). Era o oposto do bom jornalismo – só insinuações e alfinetadas.

Um otimista desesperado

Fui para a Universidade Brown, onde li pela primeira vez os ensaios de René Dubos e aprendi que uma paisagem alterada pelo homem não era algo necessariamente ruim, e também que era possível manter uma atitude positiva mesmo diante de dados preocupantes sobre os impactos adversos que as pessoas estavam causando ao planeta. O título de sua coluna regular era “O Otimista Desesperado“, e desde então adotei alegremente esse rótulo para mim.

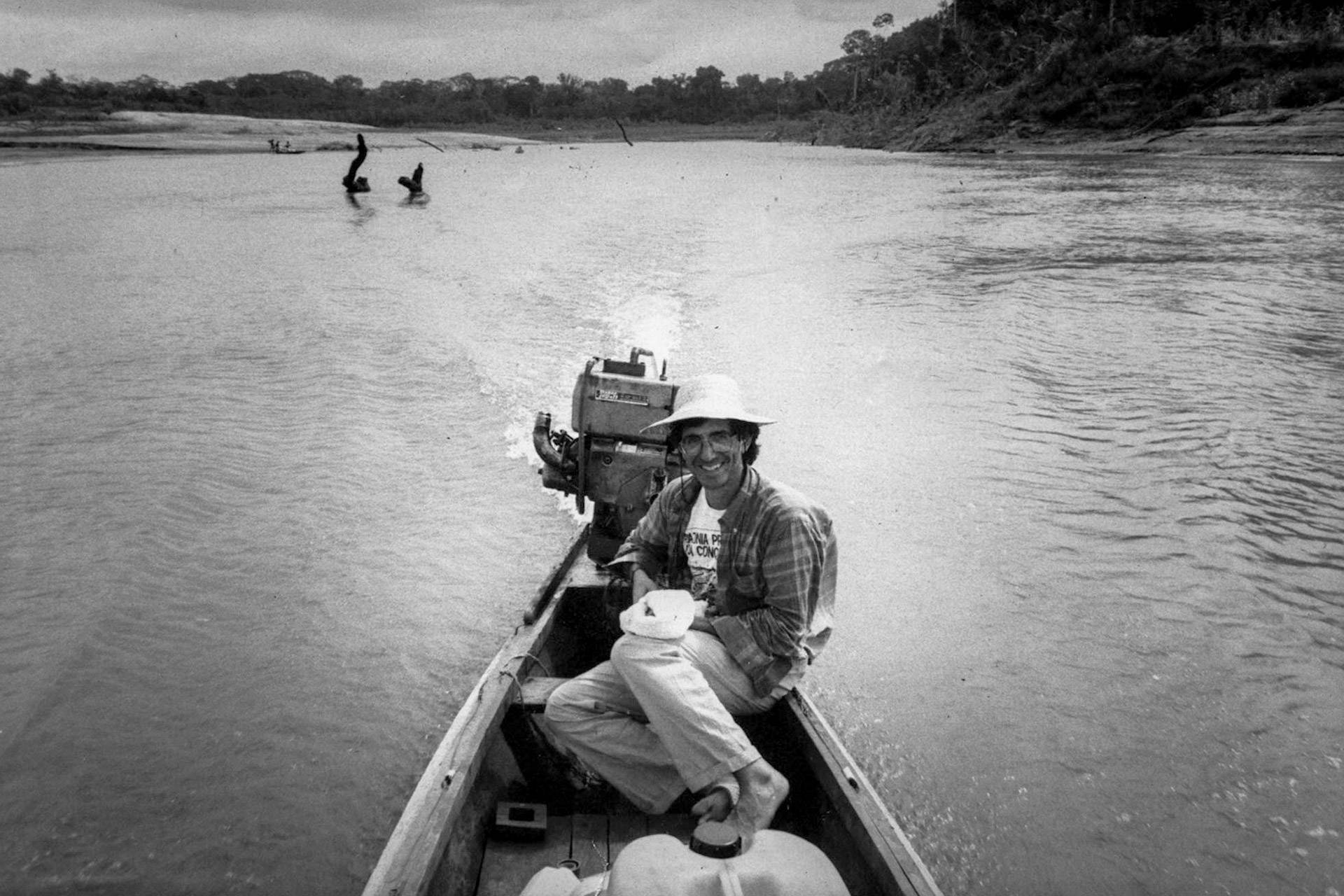

Me formei em 1978 com um diploma em biologia e tive a sorte de conseguir uma bolsa de estudos que me permitiu explorar o mundo além da Nova Inglaterra – bem além. Minha proposta era visitar pequenas ilhas no Pacífico Sul e estudar “a relação do homem com o mar” (outro eco daqueles náufragos suíços!). Em uma pequena aldeia sem eletricidade no fim de uma estrada não pavimentada que circundava a esplêndida ilha de Raiatea, na Polinésia Francesa, experimentei o ideal rousseauniano de pessoas vivendo de forma simples, em harmonia com a natureza.

Mas a comunidade já estava em transição enquanto eu me estabelecia, e os amigos taitianos que fiz lá estavam claramente ansiosos para passar da subsistência para uma existência de consumo moderno. Eu voltaria 10 anos depois e veria as consequências do desenvolvimento, para melhor e pior. Também comecei a perceber que, independente de como me sentia a respeito da pressa que eles tinham em buscar a modernidade (atum congelado substituindo o peixe fresco), eu não tinha o direito de argumentar contra isso. [Leia sobre essa visita aqui.]

No mar

Tive sorte novamente. Em Auckland, Nova Zelândia, perto do fim daquele projeto, vi uma nota no quadro de avisos de uma marina que dizia: “Procura-se tripulação, iate Wanderlust; informe-se em Marsden Wharf.” Acabei me tornando o imediato do veleiro americano de 60 pés, construído em casa, que estava navegando ao redor do mundo. Vivi a bordo por 17 meses e visitamos 15 países em 15.000 milhas (N.T.: 24.000 quilômetros) de cruzeiro.

Essa viagem me fez querer contar histórias verdadeiras em palavras e imagens – ser um jornalista. Vi e experimentei tantas maravilhas ao longo do caminho, especialmente o simples esplendor e o poder do mar aberto, que tive que compartilhar tudo.

Também houve momentos inquietantes, como quando, no início de 1979, ancoramos por alguns dias na Ilha Mount Adolphus, situada entre o ponto mais ao norte do continente australiano e a Papua-Nova Guiné. Três de nós exploramos a praia desabitada, coletando uma pilha de lixo plástico – principalmente material de pesca. Esse dia salta à memória quando reflito sobre a crise atual dos plásticos.

Algo como uma epifania ocorreu quase um ano depois, quando caminhei por uma ilha deserta no Mar Vermelho e encontrei a costa exposta ao vento repleta de lâmpadas intactas. Havia todos os tipos de lâmpadas fluorescentes longas, refletores e lâmpadas incandescentes convencionais espalhadas logo acima da linha da maré. Demorei um momento para perceber que elas deviam ter chegado ali uma a uma, ano após ano, provavelmente depois de serem jogadas ao mar por tripulantes de navios que passavam. Foi a primeira vez que realmente compreendi o poder das pessoas de mudar o mundo de maneiras não intencionais. (Em 1998, escrevi um ensaio para o The Times sobre esse tipo peculiar de “momento de iluminação”.)

Eventualmente, como acontece com todos que tentam circunavegar o globo, percebi que o mundo realmente é redondo, o que significa que inevitavelmente você acaba voltando para o ponto onde começou. Era hora de voltar para casa. Depois de ver uma pobreza extraordinária em lugares como Djibuti e a riqueza natural em lugares como a Grande Barreira de Corais, eu simplesmente precisava contar a todos sobre isso. Tentei escrever alguns artigos para revistas, fracassando na maior parte das vezes. Viajei para Washington e mostrei entusiasmado minhas fotografias para um editor da National Geographic, incluindo esta de uma pilha de peles de leopardo à venda em uma tabacaria em Djibuti, na época um protetorado francês aparentemente povoado principalmente por legionários estrangeiros.

Ele realmente gostou do meu olho para imagens, mas observou que meu astigmatismo fez com que muitas das fotos estivessem bem ligeiramente fora de foco — e, portanto, inutilizáveis. Talvez houvesse algo sobre essa arte que eu realmente precisava aprender, percebi.

Aprendi o básico do jornalismo na escola, em Columbia, e depois em uma série de empregos enquanto subia os degraus da profissão, editando textos, escrevendo artigos, atribuindo pautas, escrevendo livros e, finalmente, trabalhando para o que ainda é, argumentavelmente, o melhor jornal do mundo – mesmo com todas as suas falhas.

Ao longo do caminho, me acostumei ao mundo das normas jornalísticas. Uma matéria tem uma estrutura inevitável. O lead puxa o leitor. O nut paragraph (N.T.: parágrafo que explica o contexto da história, e porque ela importa) diz ao leitor por que o artigo é importante. O equilíbrio garante que você evite revelar sua opinião pessoal sobre o assunto em questão.

Nesse processo, aprendi a deixar de lado minhas antigas noções egocêntricas e mudei minha atitude. O jornalismo é provavelmente o exemplo mais puro de uma vocação em que há uma descontinuidade entre o pessoal e o profissional. Você literalmente não pode existir como pessoa (a menos que seja colunista como Tom Friedman, George Will ou Dave Barry, ou escreva narrativas em primeira pessoa para o New Yorker… a menos que você seja expressamente, abertamente, você).

Em nenhum lugar essa abnegação é mais profunda do que quando você trabalha para uma instituição como a revista Time ou o The New York Times. Você é claramente parte de uma máquina maior. Os jornais começaram a relaxar em relação a como permitem que os jornalistas escrevam. O Los Angeles Times, onde trabalhei brevemente em meados da década de 1980, era um jornal mais amigável para com os escritores. As histórias podiam se desenrolar com menos pressa, dando espaço para a cobertura de “momentos” que ajudam a construir uma imagem na mente do leitor. Em contraste, no The Times, quase como um relógio, circulam memorandos ano sim ano não nos advertindo a escrever textos mais e mais curtos. Várias camadas de editores examinam cada história antes de ser impressa, não apenas para garantir que seja compreensível e correta, mas também que esteja no estilo do Times, o que nem sempre significa que esteja no estilo do escritor.

Estar “certo por um dia” não é o suficiente

Por vezes achei o processo frustrante, até desumanizador, mas ao longo dos meus 11 anos (e contando) no jornal, uma paixão minha foi preservada, e essa é a que me motiva todos os dias: minha paixão pela verdade. Claro, não existe realmente uma verdade, apenas uma trajetória em direção à compreensão. Qualquer artigo que se proponha a apresentar a conclusão definitiva sobre algum assunto provavelmente está sendo desonesto. Muitas vezes, o jornalismo aspira a estar “certo por um dia”. Os fatos de uma história podem estar todos corretos, mas ainda assim distorcer a compreensão da situação. Essa pressão no jornalismo deriva em parte da natureza competitiva do negócio (queremos desesperadamente ser os primeiros a dizer que algo é de tal jeito) e do fato de que ele é, de fato, um negócio. Temos uma tendência arraigada de procurar a “ideia de primeira página” em meio a um monte de notícias que absorvemos ao longo do dia e – sem uma dose rígida de disciplina – isso pode tentar até o repórter ou editor mais profissional a envergar as coisas um pouco em direção à hipérbole.

Em situações como essa, a paixão pode levar uma história para além do precipício. Embora isso possa fazer com que ela tenha mais destaque no dia seguinte e chame mais atenção dos leitores, no fim das contas, o processo se volta contra você. Pense em quantas histórias você leu ao longo dos anos sobre café e saúde. Em um momento, o café é uma ameaça, no outro, é um benefício. Grandes revistas e jornais publicaram histórias de capa e manchetes proclamando que campos eletromagnéticos estavam associados ao câncer, e depois publicaram mais histórias quando estudos subsequentes concluíram que o risco era incerto, se é que havia algum. Leia mais sobre o que eu chamo de “jornalismo chicote”.

Problemas que surgem lentamente (…) muitas vezes não recebem o espaço que provavelmente merecem [na imprensa].

Em certa medida, esse processo apenas reflete a ânsia da sociedade, em geral, por clareza e sua repulsa à incerteza. Mas, para mim, a mídia amplifica e ajuda a perpetuar esse pêndulo oscilante. Nós repórteres nem sempre somos cuidadosos em dizer o quanto não sabemos junto com o quanto aprendemos. E isso pode, às vezes, ser tão importante quanto, seja quando escrevemos sobre indícios de armas não convencionais no Iraque ou sobre Alar (daminozida) em maçãs.

Encontrar a abordagem certa pode ser incrivelmente frustrante para um escritor de ciência, e é a paixão pela verdade maior que nos impulsiona. Não faz muito tempo, vi a frustração crescer em uma colega, a escritora veterana de medicina Gina Kolata, enquanto ela brigava com um novo artigo em uma revista científica respeitada, a Science, que sugeria que o salmão criado em cativeiro no Atlântico continha níveis muito mais altos de PCBs (bifenilpoliclorado) e outros contaminantes em sua carne do que o salmão selvagem. Os autores calcularam que, devido aos riscos desses vestígios químicos, os consumidores não deveriam comer mais de uma refeição contendo salmão por mês, apesar dos muitos benefícios à saúde conferidos por esses peixes. A Food and Drug Administration (N.T.: agência americana responsável pela segurança de produtos médicos e alimentícios), observando que as concentrações detectadas eram dezenas de vezes menores que os limites federais, discordou veementemente. Alguns dos principais toxicologistas que não estavam alinhados com a indústria de frutos do mar ou qualquer outra parte interessada também contestaram fervorosamente o cálculo de risco dos pesquisadores.

Gina escreveu um artigo claro que explicava as novas descobertas. No último minuto, para garantir que os leitores apressados colocassem as coisas em perspectiva, ela acrescentou uma cláusula vital extra à frase de abertura (as itálicas são minhas): “Um novo estudo de filés de 700 salmões, selvagens e criados em cativeiro, descobre que os peixes criados em cativeiro consistentemente contêm mais PCBs e outros contaminantes, mas em níveis muito abaixo dos limites estabelecidos pelo governo federal.”

Mesmo com essa ressalva, e com várias vozes de pesquisadores mais adiante na história enfatizando que os benefícios de saúde de comer salmão eram muito mais claros do que qualquer pequeno risco trazidos por PCBs, os leitores continuaram confusos. Salmões se acumularam em alguns supermercados. A situação era tão confusa que meu irmão, cardiologista e pesquisador de medicamentos para o coração, me enviou um e-mail urgente perguntando:

“Que história é essa sobre o risco do salmão de cativeiro, dioxinas e PCBs? Há alguma verdade nisso? Eu como salmão até três vezes por semana.”

Eu já tinha coberto PCBs por anos no contexto de manchas remanescentes enterradas no lodo do fundo do rio Hudson. Meu próprio instinto sobre isso, que comuniquei ao meu irmão não como jornalista, mas simplesmente como um cidadão que teve que fazer julgamentos diante da incerteza, foi que ele deveria comer e aproveitar (embora talvez evitando o tecido gorduroso amarronzado e — tragicamente para os amantes de comida japonesa — a pele do salmão).

Existem desafios mais profundos no ramo de notícias. Jornais ainda são, principal e previsivelmente, um meio de informar o público sobre coisas que são diferentes hoje em relação à ontem, e que são importantes hoje ao invés de algum outro dia. Isso significa que problemas que surgem lentamente – como a expansão urbana, os milhões de vazamentos de postos de gasolina que somam o equivalente a 1,5 navio-tanques Exxon Valdez por ano, e definitivamente o aquecimento global – muitas vezes não recebem o espaço que provavelmente merecem.

Nos meus primeiros quatro anos no The Times, escrevi dezenas de histórias sobre esforços para preservar a qualidade do abastecimento de água da cidade de Nova York – 19 reservatórios cercados por 2.000 milhas quadradas (N.T.: cerca de 5.200 quilômetros quadrados) de subúrbios em rápido desenvolvimento – sem ter que construir uma gigantesca estação de filtragem. Passei alguns meses trabalhando numa reportagem especial sobre os problemas de poluição iminentes que estavam lentamente ameaçando a água. No último minuto, um editor olhou para o tamanho da história e disse: “Isso não está um pouco adiantado em relação às notícias?”

Essa, infelizmente, é uma citação direta. Fiquei meio em choque. Achei que nosso trabalho era estar um pouco à frente das notícias. E, de repente, pareceu que talvez esse não fosse necessariamente o caso. A história sobreviveu, embora reduzida, mas quase foi completamente retirada da primeira página pela notícia de que a Princesa Diana havia morrido em um acidente de carro.

Nenhuma história é menos “notícia” do que o tema no qual me concentro atualmente, o aquecimento global. É o antônimo de notícia, mas minha paixão continua me levando a escrever sobre isso e a lutar para conseguir espaço no jornal para o tema. Por muitos anos, conseguir que o jornal concedesse espaço para uma história sobre um avanço significativo na ciência climática era como tentar colocar um elefante dentro de um Prius. Um jornal é, principalmente, organizado para falar sobre o que aconteceu hoje, talvez às vezes o que pode acontecer amanhã, mas não sobre o que vai acontecer ao longo de um século.

Não vejo muitas perspectivas de que eu ou algum outro escritor descubra subitamente uma nova maneira de contar essa história que magicamente se encaixe no modelo do século 20 que ainda usamos para decidir o que é importante ou digno de notícia, e assim instigar o público a se importar.

Não importa. Vou continuar seguindo meu próprio senso do que é importante, e continuarei contando essas histórias em qualquer meio disponível. Aqui é onde a paixão entra na vida de um repórter. Os escritores de jornais, exceto quando enfrentam notícias de última hora, mantém, em grande parte, suas próprias listas de histórias. Todos nós fazemos escolhas dessa forma.

Faço minhas escolhas de histórias hoje em dia com base na irreversibilidade: quais problemas estão surgindo que não podem ser desfeitos em escalas de tempo relevantes para os assuntos humanos?

A lista é curta: aquecimento global causado por humanos, a perda de biodiversidade e áreas selvagens, e grandes perdas humanas por causas evitáveis (como enchentes previstas em cidades abaixo do nível do mar; como doenças transmitidas pela água e as 1,6 milhões de mortes prematuras que ocorrem a cada ano de, principalmente, mulheres e crianças que inalam nuvens sufocantes de fumaça de fogões a lenha sem ventilação).

Pode ser que eu seja o único repórter no The Times que considera uma história de escala secular, a saga do aquecimento global, como uma notícia urgente. Minha impressão é que alguns dos meus chefes ainda não entendem, mas meio que me deixam continuar, da mesma forma que uma família tolera um tio excêntrico com hábitos estranhos.

Minha esperança é que, lentamente (mas tomara que não muito lentamente), os humanos superem sua antiga dependência naqueles reflexos ancestrais de “lutar ou fugir” que nos serviram tão bem na savana, mas que talvez não sejam suficientes agora.

Nossas normas, nossos valores, nossas maneiras de medir custos e benefícios, essas são as coisas que teriam que mudar.

Embora eu tenha passado a maior parte da minha carreira escrevendo sobre ciência, eu tenho mudado um pouco ultimamente. Estou mais convencido do que nunca de que uma nova descoberta científica não será a desencadeadora de uma mudança. A ciência sempre fornecerá munição para todos no debate – os negacionistas, os apocalípticos e as pessoas no meio do caminho – porque a ciência é assim. Ela é nebulosa. Ela é multifacetada. A ciência climática, em particular, carrega incertezas inevitáveis. Todos nós meio que seguimos, no discurso político e na mídia, como se algum novo avanço fosse de repente tornar tudo fácil, esclarecer quanto aquecimento global é demais. Muitos de nós, e não apenas pessoas ligadas à indústria, veem a incerteza como uma razão para esperar, para fazer mais pesquisas. Outros veem essa mesma incerteza como razão suficiente para agir com cautela agora que sabemos que estamos alterando a atmosfera de maneiras que estão aumentando o termostato do planeta, mesmo que não saibamos os detalhes.

Mentes diferentes, diferentes visões de risco

Mas ninguém pode esperar ver uma manchete no The New York Times dizendo: “Aquecimento global ataca. Mares sobem. Costas inundam. Colheitas falham. Pessoas fogem.” Todas essas coisas provavelmente acontecerão se o mundo não encontrar uma maneira de parar de emitir gases de efeito estufa, ao mesmo tempo em que a população global chega a cerca de 10 bilhões e as nações ricas e pobres continuam a crescer suas economias. Mas elas serão dispersas no tempo e no espaço, chegando sempre aos pouquinhos.

O que vai definir este debate, no final das contas, são questões mais sutis – como valores em evolução. Quanto se valoriza a qualidade de vida adulta de uma criança? Mas valores e ética também não são material para uma história de jornal. Talvez sejam ainda menos história do que a ciência climática! [Leia também “Quando Dados e Valores se Encontram no Vaticano.”]

No entanto, comecei a me concentrar nesse lado das coisas. Escrevi uma longa história em 2005 sobre os esforços de vários países para mudar medidas puramente econômicas de progresso, como o produto interno bruto, para medidas mais amplas, como a noção do Butão de “felicidade interna bruta”. Lá, o país busca pesar fatores econômicos, ambientais, culturais e sociais juntos como um barômetro de bem-estar, não apenas de crescimento. O movimento é inspirado em parte por estudos de sociedades ricas que mostram que, quando um país ultrapassa um certo nível de prosperidade básica, mais dinheiro não torna as pessoas mais contentes.

Minha previsão é que esses esforços se espalharão. Isso provavelmente se tornará uma onda que eventualmente vencerá o tipo de noção pragmática de quem está muito preocupado com contas que pode ser resumida como: “Ah, as gerações futuras serão sempre mais ricas e mais inteligentes do que nós, então não precisam da nossa ajuda agora.”

Tudo o que posso dizer é que espero que possamos encontrar uma maneira de passar por esse tipo de gargalo que enfrentamos. Os humanos estão em um grande momento de sua evolução cultural, um ponto em que começamos a reconhecer que, de muitas maneiras, nos tornamos uma força em escala planetária. Como podemos aumentar a população humana em mais 50% nos próximos 50 anos e sair do outro lado sem possibilidades reduzidas para nossos sucessores? Acho que há perdas inevitáveis chegando, mas muitas perspectivas ricas permanecerão.

De alguma forma, mesmo enquanto nos levantamos de manhã, conhecendo o tamanho do desafio, temos que encontrar uma maneira de, no pior dos casos, limitar as perdas, e no melhor de tornar o mundo um pouco melhor do que o encontramos. E também temos que encontrar uma maneira de nos perdoar pela exuberância adolescente que nos colocou nesta encrenca.

A noção de René Dubos de um otimista desesperado vem novamente à mente. Um pouco dessa sensibilidade se reflete em uma palavra do português que um professor de literatura comparada que tive costumava mencionar. A palavra é saudade. Ela descreve a tristeza e a felicidade de refletir sobre algo querido que foi perdido e que talvez um dia seja encontrado novamente. É uma palavra que você usaria para descrever o sentimento, digamos, em um pub em Dublin por volta das 1h da manhã, quando os frequentadores estão todos cantando uma lamentação com grandes sorrisos no rosto e lágrimas nos olhos.

É algo como sustentar simultaneamente paixão e distanciamento – essas qualidades em um jornalista decente.

Estamos em um estágio da história social não muito diferente de onde eu estava, como indivíduo, lá em 1968, depois de assistir aquele pequeno pássaro morrer na neve. Foi a primeira vez que realmente internalizei meu poder de mudar o mundo, para melhor ou pior. Ajustei meu comportamento a partir daquele dia. Cresci um pouco naquele dia.

A pergunta colocada aos humanos agora é a mesma. Estamos em uma corrida entre potência e autoconsciência, algo como o ponto de transição entre a adolescência e a idade adulta.

A pergunta que enfrentamos agora, e sobre a qual vou escrever até não conseguir mais, é a seguinte: O que queremos ser quando crescermos?

*Publicado originalmente no blog Dot Earth (NYT) e Sustain What. Traduzido por Bernardo Araújo.

As opiniões e informações publicadas nas seções de colunas e análises são de responsabilidade de seus autores e não necessariamente representam a opinião do site ((o))eco. Buscamos nestes espaços garantir um debate diverso e frutífero sobre conservação ambiental.

Leia também

15 anos de pesquisa em Jornalismo Ambiental

Grupo de Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) destaca desafios e avanços da área →

A base dos conflitos socioambientais escapa das lentes do jornalismo

O jornalismo desempenha um papel importante na visibilidade e na forma como esses conflitos são percebidos pelo público, pois a forma como são abordados impacta as ações relacionadas a eles →

A cobertura da crise climática: o que pensam os públicos engajados sobre o trabalho jornalístico?

Pesquisa nacional realizada com ativistas revela percepções sobre o papel do jornalismo frente à crise climática →